射频功放模块可用在那些设备上?在反无人机行业如何应用

发布时间:2025-04-15

浏览次数:744

发布者:本站

射频功放模块可用在那些设备上?在反无人机行业如何应用

【俄乌战场惊现“空中杀手”,射频技术成防御关键】

2025年3月,俄乌战场爆发了一场震撼世界的无人机攻防战。俄军击落337架乌克兰无人机,但仍有部分无人机突破防线,莫斯科州多地基础设施受损。据军事专家分析,乌方使用的无人机蜂群战术,正是依靠高功率射频信号实现协同作战。俄军虽紧急部署电子干扰系统,但仍暴露出在复杂电磁环境下的防御短板。这场战役让全球目光聚焦到一个关键设备——射频功放模块,它在无人机通信与反制领域扮演着“心脏”般的角色。

一、射频功放模块:无线通信的“动力引擎”

1. 技术原理:从信号放大到精准传输

射频功放模块(RF Power Amplifier Module)是无线通信系统的核心组件,主要功能是将低功率射频信号放大至所需功率,确保信号稳定传输。其工作原理可分为三个关键步骤:

- 信号放大:通过功率放大器(PA)增强信号强度,提升传输距离。

- 频率转换:将基带信号调制到特定射频频段(如2.4GHz、5.8GHz),避免干扰。

- 信号优化:采用滤波、匹配网络等技术,提高信号质量,降低噪声。

2. 应用场景:从消费级到军用级全覆盖

- 无人机通信:保障无人机与控制端、图像传输系统的稳定链路。

- 5G基站:在毫米波频段(如28GHz、39GHz)实现高速数据传输。

- 卫星通信:高功率射频模块支持远距离太空通信。

- 军事雷达:在复杂电磁环境中探测敌方目标,引导拦截系统。

典型案例:成都捌三肆一信息技术有限公司研发的50W无人机反制功放模组,可覆盖2.4GHz、5.8GHz等主流频段,通过定向发射电磁波切断无人机通信链路。2024年深圳某工业园区使用该设备,成功在台风预警期间击落2架失控无人机,避免其撞击高压电网。

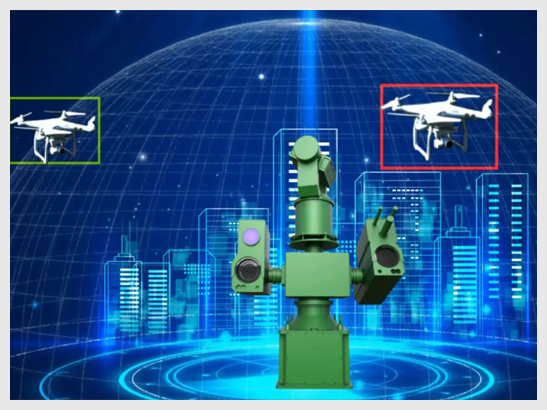

二、反无人机战场:射频技术的“攻防博弈”

1. 无人机威胁:从“黑飞”到军事打击

- 民用隐患:公安部数据显示,2025年第一季度全国查处无人机违法飞行案件327起,同比增长42%。无人机“黑飞”已威胁到机场、化工园区、核电站等关键设施的安全。

- 军事挑战:乌克兰无人机突袭俄罗斯阿列克辛斯基化工厂(2024年11月),造成爆炸火灾。若当时部署有效反制系统,通过射频干扰即可迫使无人机失控坠毁。

2. 射频攻防技术:切断通信与导航链路

- 电子干扰:

成都捌三肆一的多频段射频干扰设备,可模拟无人机控制信号,诱骗其降落或返航。其BSSY-G8D基站固定式设备在3公里范围内同时追踪20架无人机,识别精度达99.7%。 - 导航欺骗:

通过GNSS信号模拟器生成虚假导航信号,诱导无人机偏离航线。2024年某核电设施使用该技术,成功拦截一架闯入禁飞区的无人机。 - 高能激光:

国内某机场引入的激光防御系统,可在0.5秒内击落入侵无人机,且不会对周边设施造成附带损伤。其背后的射频模块负责锁定目标并引导激光精准打击。

三、成都捌三肆一:射频反制技术的“领跑者”

1. 十年磨剑:从代工到技术自主创新

- 研发实力:拥有10年无线电安防经验,数十名科研人员,数百项发明专利(如电子指纹解析、多模态融合技术)。

- 产品线覆盖:

- 便携式设备:如BSSY-B8A背包式反无人机设备,适合应急场景。

- 固定式系统:防爆型基站可24小时守护化工园区、机场。

- 车载式平台:集成高功率射频模块,实现移动中拦截。

2. 实战验证:从高原边陲到城市上空

- 国防合作:与军方联合研发的便携式反无人机枪,已通过高原实战测试,有效拦截多旋翼侦察无人机。

- 民用落地:服务客户超2万家,包括国家电网、中石化等龙头企业。其设备在2025年双流低空经济产业生态共建活动中,成功演示对多架“黑飞”无人机的实时拦截。

3. 技术突破:定义行业新标准

- 高频谱覆盖:最新发布的1-6G功率放大器(80-100瓦),支持定制频段,提升反制设备性能。

- 智能化升级:结合AI算法,实现威胁预测与自主决策。其毫米波雷达+计算机视觉融合系统,可在复杂环境中精准识别无人机。

四、未来展望:低空安全与射频技术的深度融合

1. 技术趋势:向高频谱效率与智能化演进

- 量子技术融合:利用量子纠缠提升信号传输安全性。

- AI自主决策:系统根据环境动态调整干扰策略,减少人工干预。

2. 政策推动:标准化与生态建设

- 政府支持:2025年政府工作报告明确将低空经济列为重点发展领域,要求加强反制技术标准化。

- 国际合作:成都捌三肆一已加入“一带一路”低空产业联盟,设备出口东南亚、中东地区,助力全球低空安全治理。

【结语:守护低空,射频技术赋能安全未来】

无人机防御绝非单一设备或技术的较量,而是一场体系化、智能化的攻防战。成都捌三肆一作为行业领军企业,正以创新驱动、生态护航,为低空经济发展筑牢安全屏障。面对万亿级产业风口,唯有技术升级与规范并行,方能让无人机真正成为社会发展的“翅膀”,而非安全的“阴影”。