全面了解无人机反制设备工作原理与应用

全面了解无人机反制设备工作原理与应用

引言:低空经济的双刃剑与安全挑战

近年来,随着低空经济的蓬勃发展,民用无人机在农业、物流、影视等领域的应用日益广泛。然而,"黑飞无人机"闯入机场、军事禁区、政府机关等敏感区域的事件频发,给公共安全与国防建设带来严峻挑战。2025年3月,某国际机场因无人机入侵导致航班延误超3小时,再次将无人机反制技术推向舆论焦点。如何平衡低空产业发展与安全防御,成为全球关注的课题。

一、无人机反制设备的技术原理与分类

1.1 核心工作原理

无人机反制设备通过干扰、压制或劫持无人机的通信链路,迫使其返航、降落或失控。其技术路径主要分为三类:

- 信号干扰型:发射特定频段的电磁波,阻断无人机与遥控器、GPS的信号连接(如BSSY-B8A设备覆盖445MHz至6GHz频段)。

- 导航诱骗型:伪造GPS信号,误导无人机偏离原定航线。

- 物理捕获型:通过网枪、激光等手段直接捕获或击毁目标(本文不涉及激光武器)。

1.2 设备类型与进化趋势

传统反制系统多采用固定式部署,存在机动性差、响应速度慢等问题。以背包式无人机反制设备为代表的新一代产品,通过集成化设计实现"开机即用",测试距离达500-1200米,干扰响应时间缩短至2-4秒,显著提升实战效能。

二、现有系统的弊端与新款技术突破

2.1 传统系统的局限性

- 频段覆盖不全:早期设备仅针对2.4GHz、5.8GHz等常用频段,难以应对搭载多模通信的无人机。

- 便携性不足:固定式设备需提前部署,无法应对突发入侵场景。

- 误伤风险高:大功率干扰易影响周边合法通信设备。

2.2 新款设备的优势(以BSSY-B8A为例)

- 全频段压制:覆盖445MHz至6GHz共8个关键频段,适配主流无人机型号。

- 精准定向干扰:采用相控阵天线技术,将干扰范围控制在5-10米精度,减少误伤。

- 快速响应能力:从开机到有效干扰仅需2-4秒,适用于机场跑道、边境线等高风险区域。

- 便携性与续航:设备重量低于8公斤,内置电池支持连续工作4小时,满足公安、部队等移动作战需求。

三、典型应用场景与案例分析

3.1 机场安全:从"被动防御"到"主动拦截"

2025年4月,上海浦东国际机场部署背包式反制设备后,成功拦截3起无人机入侵事件。设备通过实时监测空域信号,在无人机进入禁飞区时自动触发干扰,迫使目标原地降落,避免传统方式中"发现-上报-处置"的延迟问题。

3.2 公安执法:应对"黑飞"与违法闯入

在2025年某大型赛事安保中,警方利用反制设备快速处置多起无人机违规拍摄事件。设备可区分合法无人机与"黑飞"目标,仅对未报备设备实施信号压制,保障赛事直播等合法用途。

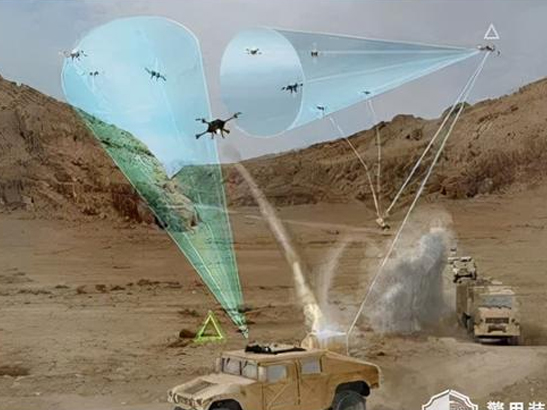

3.3 国防建设:战场环境下的反制应用

在边境冲突中,某部队使用便携式反制设备,成功干扰敌方侦察无人机,避免军事机密泄露。其轻量化设计允许单兵携带,适应复杂地形作战需求。

四、行业痛点与未来发展方向

4.1 当前挑战

- 法规滞后:全球对无人机反制设备的电磁辐射标准尚未统一。

- 技术对抗升级:部分无人机已采用跳频通信、抗干扰算法等技术,反制设备需持续迭代。

- 成本与品质平衡:部分厂商为降低成本牺牲设备稳定性,导致实战中故障率偏高。

4.2 创新趋势

- AI赋能:通过机器学习识别无人机特征信号,实现智能分类反制。

- 多设备协同:构建"固定式基站+移动式背包"的立体防御网络。

- 低空经济协同:与无人机管理平台数据互通,实现"防御-引导-合规"一体化。

五、选购指南:如何选择可靠的反制设备

- 频段覆盖能力:优先选择支持多频段(如2.4GHz、5.8GHz、GPS等)的设备。

- 便携性与续航:背包式设备需兼顾重量(建议<10公斤)与电池容量(>3小时)。

- 厂商资质:选择具备军工级认证(如GJB9001C)的反制无人机反制厂商,避免低价低质产品。

- 实战案例:要求厂商提供真实场景测试数据(如BSSY-B8A的500-1200米测试距离)。

结语:守护低空安全的"隐形盾牌"

无人机反制技术既是低空经济发展的"安全阀",也是国防现代化的重要组成部分。随着防御低慢小飞行器需求的增长,以背包式无人机反制设备为代表的新一代产品,正通过技术创新重新定义安全边界。对于用户而言,价格固然重要,但设备的稳定性、响应速度与频段适配能力,才是衡量其价值的核心标准。未来,反制技术将与无人机产业形成"攻防协同"的新生态,共同推动低空经济健康可持续发展。